什么垃圾安卓版

- 文件大小:16.2MB

- 界面语言:简体中文

- 文件类型:Android

- 授权方式:5G系统之家

- 软件类型:装机软件

- 发布时间:2024-11-07

- 运行环境:5G系统之家

- 下载次数:544

- 软件等级:

- 安全检测: 360安全卫士 360杀毒 电脑管家

系统简介

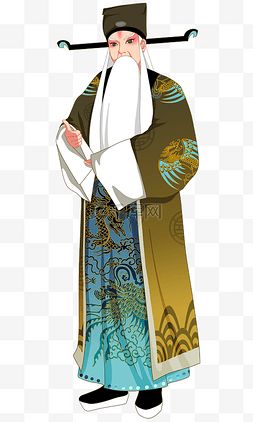

末角概述

末角,作为传统戏曲行当之一,主要扮演中年男性角色。这一行当在中国戏曲史上有着悠久的历史,起源于宋代的杂剧,并在明清戏曲中得到了进一步的发展。随着时间的推移,末角的表演特点逐渐与生行(主要扮演男性角色)相融合,成为生行中的次要角色。

末角的历史渊源

末角的起源可以追溯到宋代的杂剧。在当时的戏曲表演中,末角已经出现,并逐渐形成了独特的表演风格。到了元杂剧和明清传奇时期,末角行当得到了保留和发展。这一时期,末角的表演风格与生、外(扮演女性角色)相似,但又有其独特的韵味。

末角的表演特点

末角在表演上不以唱为主,而以做工为主,因此也被称为“里子老生”或“二路老生”。末角的角色多为生行中的次要角色,如看门人、老员外等。在表演过程中,末角注重动作、表情和身段的运用,以展现角色的性格特点和情感变化。

末角在京剧中的地位

在京剧这一剧种中,末角逐渐成为生行的次要角色。虽然末角在京剧中的地位不如生行中的主要角色(如老生、小生等)显赫,但其在整个京剧表演中仍占有重要地位。例如,《李陵碑》中的杨六郎、《文昭关》中的皇甫讷等角色,都是由末角扮演的。

末角与其他戏曲行当的关系

在传统戏曲中,末角与生、旦、净、丑等其他行当有着密切的关系。末角在表演上与生行相似,但在角色定位上又有所区别。例如,生行主要扮演正面角色,而末角则更多地扮演一些配角或反面角色。此外,末角在与其他行当的配合中,也展现出了独特的艺术魅力。

末角在当代戏曲中的传承与发展

随着时代的发展,末角这一行当在当代戏曲中面临着传承与发展的挑战。一方面,传统戏曲的末角表演技艺需要得到传承和保护;另一方面,如何在现代戏曲创作中融入末角元素,使其更具时代感,也是戏曲工作者需要思考的问题。

末角在京剧《空城计》中的表现

在京剧《空城计》中,诸葛亮这一角色并非末角,而是由二路老生或里子老生扮演。这一现象表明,在京剧表演中,末角的概念已经逐渐模糊,取而代之的是更加灵活的角色定位。这也反映了京剧在发展过程中对传统行当的继承与创新。

末角脸谱与人物形象

在传统戏曲中,末角并不像净角(少数武生)那样有固定的脸谱。因此,在描述末角时,我们通常不会提到脸谱。不过,末角的人物形象往往具有鲜明的个性特点,通过演员的表演和化妆,将角色的性格特点展现得淋漓尽致。

末角作为传统戏曲行当之一,承载着丰富的历史文化内涵。在表演艺术上,末角以其独特的风格和技巧,为观众呈现了一幅幅生动的人物形象。在当代戏曲的发展中,末角这一行当仍具有重要的地位和作用。我们应当珍惜和传承这一宝贵的文化遗产,让末角在新的时代焕发出新的光彩。

常见问题

- 2025-05-09 Bitkeep官网钱包

- 2025-05-09 TrustWallet钱包官网版

- 2025-05-09 手游角色游戏排行榜

- 2025-05-09 TronLink官网钱包

装机软件下载排行

其他人正在下载

- 藏家圈藏品平台

- 树术数藏

- 寓小二安卓版

- 二狗单身青年自救平台

- whatsapp官方最新版下载

- imtoken最新版v2.13.5下载

- Letstalk官网版中文下载

- whatsapp官方app

- skype手机官网版下载

- OpenSea钱包最新版

系统教程排行

- 833次 1 最美壁纸安卓系统,个性化桌面艺术的无限可能

- 291次 2 最美壁纸安卓系统,个性化桌面艺术的无限可能

- 658次 3 鸿蒙系统与安卓系统蓝牙,鸿蒙系统与安卓系统蓝牙配对指南及常见问题解答

- 464次 4 鸿蒙系统与安卓系统蓝牙,鸿蒙系统与安卓系统蓝牙配对指南及常见问题解答

- 183次 5 安卓系统显示flash,安卓系统Flash应用回顾与未来展望

- 595次 6 安卓系统显示flash,安卓系统Flash应用回顾与未来展望

- 471次 7 安卓系统镜像提取,安卓系统镜像提取与生成技术详解

- 539次 8 安卓系统镜像提取,安卓系统镜像提取与生成技术详解

- 170次 9 HTC wp刷安卓系统,操作步骤与注意事项

- 740次 10 HTC wp刷安卓系统,操作步骤与注意事项